Ebay-Kleinanzeigen Lyrik #7 02.04.2018

Kategorie: Frisch aus dem Kugelschreiber

Cappuccino Cup aus Porzellan

Ebay-Kleinanzeigen Lyrik #6 20.03.2018

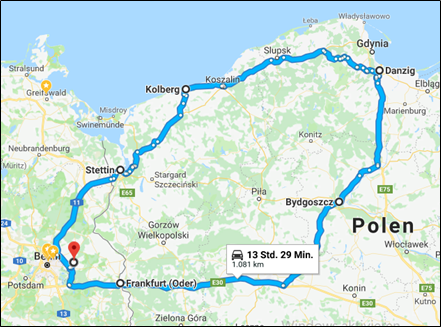

Kleiner hochmoderner Reisebericht von meinem Polentrip im März 2018

Die Route

Teil I

Unsere Schrottkarre fährt Frankfurt Oder rüber. Ziel des ersten Tages ist die kleine Arbeiterstadt Bydgoszcz im polnischen Nirgendwo. Die brandenburgische Idylle, mit kleinen gepflegten Häusern und sanierten Straßen, die man auch für einige Kilometer noch auf der polnischen Seite der Grenze vorgefunden hat, verblasst mit jedem Meter, den wir landeinwärts fahren. Ein merkwürdiger Dunst liegt über der Landschaft, der alles in eine tiefe Tristesse hüllt. Die kleinen Dörfchen wirken ebenso verlassen wie ihre traurigen Kopien in Mecklenburg-Vorpommern. Kein Mensch ist zu sehen, kein Leben, wenig Farbe. Sie sind auch ganz merkwürdig angeordnet, wie Auswurf auf dem Boden, eine etwas größere Ansammlung an Häusern in der Mitte, dann überall Sprenkel, ohne Zusammenhang, ohne Struktur und ohne Liebe auf den Boden gerotzt. Ein Zentrum ist selten zu erkennen, aber ein Zentrum ist auch nicht notwendig, weil es nichts gibt, dass sich dort befinden könnte. Überall stehen Bauruinen und verfallene Baracken, verschmutzte Gartenzäune und verwahrloste Gasthäuser. Manchmal findet sich ein Kinderspielplatz, an dessen Stahlgerüsten noch etwas Farbe klebt. Die Straßen sind oftmals ein einziger Flickenteppich, das Auto schaukelt wie bei hohem Wellengang umher, die Achsen ächzen unter der Belastung. Dann ganz plötzlich steht jemand mitten im Nirgendwo, an einer verlassenen Straße, im Wald, in winzigen Ortschaften. Es sind Wartende, die von Bussen abgeholt und irgendwo hingebracht werden. Meist sind es ältere Frauen die da stehen. Die Busse scheinen hier oft der einzige Weg raus zu sein.

Bydgoszcz

In der Luft der Duft der Arbeiterstadt, Schweiß mischt sich mit kaltem Betonstaub, atomarem Stahldunst und einer starken Note von verbranntem Schwarzpulver. Der Staub spiegelt sich überall wieder, an den Fassaden, den Autokarosserien, den Gesichtern der Leute, auf dem Asphalt und in den Wolken. Alles ist in ein undurchdringliches, aber transparentes Grau getaucht, als wenn das Bunte seine Kraft verloren und die Eintönigkeit vor langer Zeit gesiegt hätte. Es ist eine Fabrikstadt, mit großen Industriegebieten, trostlosen, heruntergekommenen Lagerhallen, funktionaler Infrastruktur und krumm-gehenden Menschen, die von einer unsichtbaren Last bedrückt sind.

Dann gibt es die kleine Altstadt, die Opera Nova direkt am Ufer des Brda, die kleine undefinierbare Tänzerfigur, die auf einem Stahlseil balanciert, auf der anderen Seite ein Muzeum und überall Altbaufassaden, schöne Giebel und hohe Stockwerke. Die Farben sind hier etwas kräftiger. Ein kleiner Marktplatz ist auch existent, verlassen heute, aber dennoch schön und unerwartet. Auf zwei Seiten sind die typischen Schaufenster vorhanden, auf den anderen nur schmale Wohnhäuser. Touristisch erschlossen ist es hier nicht. Ein kleiner Supermarkt hat bis 22 Uhr geöffnet, während der Rest der Stadt seit 18 Uhr in eine tiefe Lethargie gefallen ist und erst am nächsten Morgen wieder erwachen wird.

Im schmalen Restaurant Katarynka gibt es schmackhafte Speisen. Typisches aus Polen, aber auch die klassischen Standards. Es schmeckt fantastisch, die Preise sind absolut human, das Publikum äußerst angenehm und vorwiegend untouristisch, die Bedienungen freundlich und die Dekoration rundherum lieblich und absolut gemütlich. Ein Ort zum endlosen Versacken, auch weil der halbe Humpen lediglich 2€ kostet. Aber schmecken tut’s wie erlesenes Pale Ale aus einer der Selfmadebrauerein aus Friedrichshain-Kreuzberg, das Gute gibt es hier also zum halben Preis in schönerer Umgebung.

Außerhalb der Altstadt findet sich die Creperie Manekin, in der es riesige viereckige Pfannkuchen mit Füllung gibt, an denen man sich totfressen muss, wenn man zehn Euro in der Tasche hat. Die Geschmackskonzeption ist dermaßen ausgefeilt, dass man nach zwanzig Minuten wie ein nasser Lappen über der Stuhllehne hängt, voll bis zum Kehlkopf und bereit auf den Boden zu sinken und sich nie mehr zu erheben. Aber ein Blick auf die anliegende Hauptstraße lohnt sich ebenso, weil dort immer etwas Merkwürdiges vorgeht.

Eine Frau läuft vorbei, vielleicht 50 Jahre alt, komplett zerknittertes Gesicht, lange Narbe auf der linken Wange. Ihre Miene spricht Bände, die Kälte setzt ihr merklich zu, sie huscht vorbei, dahinter folgt wie ein Duplikat ein Mann, vollkommen zerpflücktes Gesicht, spröde, zerfetzte Haut, in Berlin würde man es “zerfickte Fresse” nennen, der zieht einen Bollerwagen mit Schrott hinter sich her, irgendwelche Bleche und Hölzer, er schwankt ein bisschen, hat wohl schon was getankt.

Dann steht auf der anderen Straßenseite eine großgewachsene, dünne Brünette. Sie trägt hohe Stöckelschuhe mit durchsichtigen Absätzen aus Plexiglas. Sie telefoniert mit jemanden. Als der Typ mit dem Bollerwagen vorbeifährt, schimpft sie plötzlich in ihren Apparat, ihr hübsches Gesicht verzieht sich zu einer Fratze und ihre Stirn legt sich in eine einzige dicke Sorgenfalte. Eine antike Straßenbahn fährt vorbei, die so grau und klapprig ist, dass sie jeden Moment auseinanderzubrechen droht. Aber irgendwie hält sie und die wenigen Fahrgäste fahren davon.

Teil II

Der Weg Richtung Danzig bringt einen Wandel der Natur und der Temperatur mit sich. Aus der kargen, wenig bewachsenen, mit brach-liegenden Äckern gesäumten Landschaft werden Nadelbaumwälder und schneebedeckte Heiden und Hügel. Die Temperatur rutscht um mehr als fünf Grad unter den Gefrierpunkt. Die Straßen werden noch brösliger. Was bleibt sind die unvermittelt auftauchenden Wartenden im Niemandsland, kleine abgefuckte Bushaltestellenhäuschen mit Ostcharme und die Tristesse und totenstille in den Dörfern.

Gdansk

Es ist dunkel als wir ankommen. Danzig liegt direkt an der Ostsee, überall Schneematsch und ein eisiger Wind peitscht durch die Straßen. Wenn man in die Stadt reinfährt ist alles ganz unscheinbar. Flache Bauten überall, hässliche kastenförmige braun-graue Einfamilienbauten, wie sie auch auf dem Land überall zu finden sind, dazwischen ein paar Ansehnlichere und Industriegebäude. Irgdendwie ist alles furchtbar ungeordnet und durcheinandergewürfelt. Als wenn es hier nie einen Stadtplaner gegeben hätte. Wahrscheinlich interessiert sich aber einfach niemand für die Vororte. Weiter rein werden die Gebäude langsam höher und Straßenbahnschienen kommen dazu und plötzlich sieht man am Horizont schmale, aber sehr hohe Kirchtürme. Dann kommt man der Innenstadt näher. Zuerst muss man aber durch eine merkwürdige Mischung aus ungepflegten Neubauplatten und historischen Backsteingebäuden hindurch. Durch eine verdreckte Straßenunterführung gelangt man an den Rand der Altstadt. Was hier wirklich alt ist, lässt sich nur schwierig ergründen. Vieles wurde nach dem zweiten Weltkrieg neu aufgebaut, nur manches ist original. Plötzlich riecht es intensiv nach Marzipan.

Die Altstadt ist prunkvoll und durch ihre Architektur durchaus beeindruckend. Die schmalen Häuserfassaden sind überraschend gepflegt und instand gehalten. Es erinnert alles sehr an die typischen Amsterdamer Grachtenhäuser. Jedes Haus hat jeweils zwei-drei Fensterspalten und unterschiedliche, ausgefallene Giebel. Die Fassadenfarben sind kräftig und auf dem Kopfsteinpflaster herrscht eine eigentümliche Sauberkeit. Vor vielen Häusern sind aufwändige Eingangstreppchen oder Pforten installiert, die oft mit Gold und allerlei figürlichem Kram geschmückt sind.

Sobald man auf die breite Schlendermeile mit zahlreichen Geschäften, Bars und Restaurants tritt, weiß man auch warum es hier so ordentlich zu geht. Trotz der ungemütlichen Wetterbedingungen tummeln sich mit einem Mal unzählige, dank der stereotypen Selfiestangen und ihres schlechten Benehmens erkennbar, Touristen herum. Sie schreiten die Fußgängerzone auf und ab, kehren hier und dort ein. Ein Gitarrist spielt sich virtuos die Finger aus der Seele. Wie er seinem Gerät bei der Kälte solche Töne entlockt, ist ein absolutes Rätsel. Ein Stück weiter steht eine Alte mitten auf dem Gehweg. Auf ihrem Rolator ein Lautsprecher aus dem volkstümliche Balladen dröhnen. Sie bewegt sich so wenig, dass man vermuten könnte, dass sie gar nicht mehr am Leben ist. Ihr Kopf ist nach unten gesenkt, auf die knochigen Arme gestützt. Im Stadttor hat sich ein Sänger niedergelassen, der seinen eigenen Gesang, der sehr an Peter Brugger erinnert, mit einer Gitarre begleitet. Selten nimmt sich jemand ein Herz und wirft eine Münze in die Schatullen dieser Drei.

Ein kleiner Stand ist in der Dunkelheit aufgebaut an dem man transparente Ballons kaufen kann, die mit annähernd tausend kleinen LED-Leuchten gefüllt sind. Der Verkäufer schnippst eine leuchtende Propellerturbine in den Himmel um Werbung zu machen. Wie auch diese Spielereien sind die Souvenirs absolut unkreativ und mit denen anderer großer europäischer Städte absolut austauschbar. Es gibt Tassen, Teddybären, Schnapsgläser, Holzbrettchen, Postkarten, T-Shirts und viel anderes Zeug mit dem Namen der Stadt darauf. Dann gibt es noch Perlenketten und Karaffen aus Goldimitation und jede Menge Porzellanramsch. Typisch also, aus China, billige Qualität, aber teuer, wie überall in den Touristenhochburgen. Ein Stand fiel dann doch ins Auge, er verkaufte Gesichtsmasken mit den Motiven berühmter Persönlichkeiten aus Film, Politik und Sport. Angela Merkel war dort zu erwerben, Putin, Erdogan und Donald Trump natürlich, alles prädestiniert für einen Banküberfall.

Teil III

Der nächste Tag bringt landschaftlich wenig Veränderung mit sich. Die kleinen Straßen, die parallel zur Küste verlaufen, sind wie immer äußerst schmal und brüchig. Um uns herum nichts als verschneiter Nadelwald. Auf dem Weg nach Kolberg gibt es auch keine Autobahn. Man könnte wohl direkt an der Küste fahren, aber dann würde es noch länger dauern und die Ostsee gibt bei den stürmisch-frostigen Temperaturen auch nicht dauerhaft was her.

Kołobrzeg

Kolberg ist eine kleine Küstenortschaft mit ausgeprägter touristischer Infrastruktur. Im Gegensatz zu Bydgoszcz und Gdansk gibt es keine klassische Altstadt. Es gibt zwar ein Viertel, dass als solche bezeichnet werden könnte, jedoch ist die Architektur dermaßen unpassend zusammengewürfelt, dass das romantische Verständnis dieser Bezeichnung Schaden nehmen würde. Öde Plattenbauten, bei denen wie immer versucht wurde mit farbigen Balkonen noch irgendetwas herauszuholen, stehen direkt neben dem Kolberger Dom in gotischer Backsteinoptik und kleinen zwei bis dreistöckigen Reihenhäuschen. In mitten dieser schändlichen Unbedachtheit liegt eine kleine Shoppingmall, die so reinlich und aufgeräumt ist, dass man sofort erkennen kann, dass hier das Geld aus den Taschen der Touristen geangelt werden soll. Glitzernder Schmuck und teure Kristallkaraffen mit Parfüm warten darauf, dass der Winter endlich vorüber ist und die Massen heranstürmen.

Durch einen mit hohen Laubbäumen bewachsenen, dadurch sehr düsteren Park geht es zum Strand. Auch dort ist touristisch alles perfekt erschlossen. Wenn kein Schnee liegen würde, könnte man beobachten, dass jedes Sandkorn an seiner Stelle ist, jeder Stein mit der schönen Seite nach oben gedreht. Die kleine Bummelmeile mit Pizzerien, Eiscafes und Spielhallen führt direkt zu einer fulminanten, alleebreiten Seebrücke. Dort gibt es, wohl einzigartig auf dieser Welt, sogar eine kleine Schleuse, durch die man zahlend hindurchmuss, wenn man auf dem Meer spazieren möchte. Von unten ist der mit Plastikplanken ausgekleidete Steg mit wechselfarbigen LED-Scheinwerfern angestrahlt, die diese bautechnisch hohe Kunst mit der gesamten Farbpalette in der Dunkelheit erstrahlen lässt.

Der Polenmarkt

Unsere Tour wird schließlich durch einen Ausflug auf einem der zahlreichen Polenmärkte nahe Stettin abgerundet. Mit den verklärten kindlichen Vorstellungen im Hinterkopf, empfängt uns eine ernüchternde, kaum besuchte Barackensiedlung am Rande eines Feldes. Der Wind pfeift heftig durch jede Ritze, als wir an den kleinen Ständchen mit der immer gleichen Ware vorbeihuschten. Die schwachen Neonröhren an den Wellblechdächern verbreiten ein unseriöses Zwielicht. Zwischendrin tauchen irgendwoher die Verkäufer auf, nicken uns kurz zu oder sprechen uns in gebrochenem Deutsch an, bedrängen uns teilweise und verschwinden dann wieder. Das Angebot gleicht dem meiner Erinnerung. Türme aus Zigarettenstangen sind aufgebahrt. Fisch und Schinken liegt in großen abgenutzten Plastikkisten, Wände aus T-Shirts und Pullovern wohin das Auge blickt. An einem Stand versucht mir ein Händler Schuhe, die offensichtlich aus synthetischem Kunststoff zusammengenäht wurden, als aus echtem Schafsfell zu verhöckern. An ein paar Ständen finden wir üblen Nazikram vor, der so manchem AFD-Abgeordneten die Freudentränen ins Auge treiben würde. Kleine Blechschilder mit den Lebensdaten von Erwin Rommel. Gefakte Thor-Steinerpullover und ein Haufen Klingen und Feuerzeuge mit Runen und Hakenkreuzen. Paradoxerweise würden in nicht allzuferner Zukunft vielleicht genau diese Angebote die einzigen werden, die langfristig zum Erhalt jener Polenmärkte beitragen konnten. Die restlichen Dinge, abgesehen von Benzin und Zigaretten, bekommt man anderswo in besserer Qualität zum gleichen Preis. An dem Verkauf von dem Nazischeiß hingen also wohl Existenzen. Es war das letzte große USP dieser Märkte und trotzdem war es gleichwohl bedrückend, wie auch erheiternd, diesen Ramsch in dieser Umgebung verrotten zu sehen.

Die Mensa der Humboldt

Kremp saß nach langer Zeit wieder in der Mensa der Humboldt-Universität in der Dorotheenstraße. Es musste fast zehn Jahre hergewesen sein, dass er hiergewesen war und er machte eine Reihe erstaunliche Beobachtungen, die ihm damals – als er selbst noch befangen war von dieser Welt – verborgen geblieben waren.

„Dann sitzt man unten, in den Katakomben der Mensa. Die Mampfenden Mäuler erzeugen eine laute Geräuschkulisse. Schwatzende Schwestern und brabbelnde Brüder sind hier vereint. Dazwischen ein paar Einzelgänger, einsame Wölfe wie man so sagt. Die sitzen in den Ecken und am Rand. Mehr als 200 Menschen würden hier reinpassen, also soviel Stühle stehen rum. Die Kugelförmigen Lampen verbreiten ein Licht, das sich zwischen den Sphären bewegt, genau richtig hell, aber nicht zu dunkel, dass man vor lauter Langeweile einpennt. Tageslicht fällt nur mager durch die Luken an der Längsseite herein.

Hier treffen sich alle Esskulturen. Veganer, Vegetarier und die Fleischeslüstigen, die gesunden Esser, die mit dem erhobenen Zeigefinger, die Weltverbesserer und die Unbedarften, die Nichtsscherer, die Normalos, die Lactoseintolleranten, die Glutenfreien, die Weizenhasser, die auf ihre Linie achtenden, die Alles-Rein-Typen, die, die nur wenig salzen, die Biosoldaten, die Zuckerabstinenten, die zahnlosen Matschepampeverschlinger und viele mehr. Sie essen mal langsam, flott, schlingend, würgend, kauend oder nur schluckend, pressend, alles weg. Das erzeugt Geräusche und wenn keiner reden würde, wäre es ein Konzert der Körpersounds.

Wer nicht quatscht, isst oder still vorsichhinsiecht, der starrt auf sein Smartphone, liest etwas, tippt herum, kommuniziert, extrahiert RAR-Datein, schaut auf seinem Laptop eine Serie, hört Musik oder ein Hörspiel, schert sich einen Dreck um die Welt um ihn herum. Häufiges Lachen schallt umher. Es ist ja oft die Zeit zwischen den Seminaren und Vorlesungen, wo man kurz runterkommen kann, kurz frisch machen obenrum, den Mief der Wissenschaft abstreifen, loslassen und neuen Platz machen. Dumm sein, unwesentlichen Themen besprechen, ganz Alltägliches, nichts von Weltrelevanz, die kleinen Macken der Leute. Sie erzählen dies und das, es sind Floskeln und emotionale Einblicke aus ihren ärmlichen Privatleben, Berichte von irgendwelchen Gegebenheiten, Situationen und Handlungen. Wenn man erstmal in Tritt kommt, dann beißt man sich schnell am Ohr des anderen fest. Das zeigt sich hier ganz wunderbar. Zwischendrin immer wieder kurz aufblitzende genervte Grimassen, die den wahren innerlichen Zustand verraten. “Jetzt fängt er schon wieder damit an” denkt jemand und ein anderer “das hat sie doch gestern erst erzählt”. Alltag. Inhaltlich oft ganz winzige Brötchen die hier gebacken werden. Aber es reicht ja. Die Leute wollen abladen, die Sorgen mal aussprechen und Ängste teilen, wie überall sonst auch. Die Mensa ist der perfekte Ort dafür. Durchschnittlich hält man sich da 30-60 Minuten auf, Essen aussuchen, auftun, bezahlen, Platz suchen und hinsetzen, essen und nebenbei quatschen was der volle Mund noch hergibt.

Dann geht man raus, lustig wars und traurig, man hat neues und altes gehört, wenig wichtiges, viel Unsinn und man hat den Kopf durchgepustet, ist kurz in ein anderes Leben reingeschlüpft, hat eine andere Rolle ausgefüllt. Jetzt kann es wieder losgehen, in den Seminaren und Vorlesungen, staunen und angeben, mitkommen und abschweifen, das andere Kostüm ist jetzt wieder gefragt, es geht ja auch um Karriere und Vorankommen, um das große Ganze, ums Lernen. Ernst sind dann alle und bedacht darauf was sie sagen, man will ja irgendwie gut dastehen, klug wirken, belesen, intellektuell. Irgendwie ist es ein riesiges Kompetetionrädchen in dem alle herumlaufen. Vergleich hier, Vergleich da. Namedropping und Fachsprache, Artikulation und Detailwissen. Es sind hier andere Dinge gefragt als drüben. Die Karriereleitern werden ausgerichtet, manche stellen sie ganz steil, andere wackeln, einige fallen. Es geht um was. Und die Mensa bietet Urlaub davon.“

Thermoskanne für Kaffee & Tee

Ebay-Kleinanzeigen Lyrik #5 05.02.2018

Zitruspresse Entsafter Juicer Saftpresse

Ebay-Kleinanzeigen Lyrik #3 21.01.2018

Teppich beige 1,60 x 2,30

Ebay-Kleinanzeigen Lyrik #4 24.01.2018

Vintage DDR Ausstechformen

Ebay-Kleinanzeigen Lyrik #2 19.01.2018

Roter Retro Sessel DDR Stahl

Ebay-Kleinanzeigen Lyrik #1 16.01.2018

Wenn dann auch sie sich vergisst

Gudrun E. sitzt am Küchentisch mit ihrem demenzkranken Mann Wolfgang. Gedankenverloren schmiert sie ihm eine dicke Schnitte Pumpernickel mit Leberwurst. Das war sein Leibgericht. Ob er das noch weiß fragt sie sich. Es schmeckt ihm jedenfalls. Jeden Tag aufs neue. Sie kauft für ihn schon gar nichts anderes mehr ein. Ist auch so genug zu tragen. Und sie ist ganz allein mit ihm. Ihre Kinder scheren sich nicht. Und auch die Enkelkinder zelebrieren die Kontaktlosigkeit. Es ist ein furchtbares Schicksal, findet sie. Den Mann, den sie vielleicht mal geliebt hat, gibt es nicht mehr. Und wenn doch, dann nur schemenhaft, flüchtig, nur wie eine Ahnung, nichts an dem man sich festhalten kann. Nichts hat Bestand und alles kann im nächsten Moment wieder vergessen sein.

In der Küche ist eine spezielle Vorrichtung am Herd angebracht. Sie soll verhindern, dass Wolfgang die Wohnung in Brand setzt. Installiert hat das so eine Firma aus dem Hamburger Umland. Haben sich eine goldene Nase verdient für die paar Handgriffe. Gudrun ist sich noch bewusst, dass die Preise viel zu hoch sind, die man ihnen abverlangt. Aber sie versteht das Internet nicht und ein Telefonbuch durchzuwälzen ist viel zu anstrengend. Dann zahlt man halt drauf. Und die anderen machen den Reibach. Auch sonst sind alle gefährlichen Gegenstände gut verstaut. „Messer, Gabel, Schere, Licht sind für Demenzkranke nicht“, hat die Beratungstante vom Pflegedienst damals gesagt. Was für ein dummes Gelaber. Aber ist ja oft so denkt sie, da wo der Humor am besten und ausgefallensten sein sollte, in der dunkelsten Stunde, da ist er pomadig und billig.

Die Leute vom Pflegedienst kommen zweimal die Woche. Sie waschen Wolfgang, bringen ihm Tabletten und ordnen seine Sachen. Auch da wird gereibacht. Gudrun spürt das. Die Pflegekräfte sind zwar nicht besonders gut bezahlt, dafür aber die Leiter und Besitzer dieser Firmen. Ahnungslosigkeit kostet. Und Gudrun würde gern mal wieder eine Kreuzfahrt machen. Sonne, Pazifik und vielleicht lernt sie einen anderen Mann kennen, einen der noch nicht Matsch in der Birne ist. Sie hasst ihre Gedanken. Aber sie kommen ihr hin und wieder. Sie hat es sich schon anders vorgestellt. Knapp 7 Jahre ist sie erst Seniorin. Das kleine Haus sollte ihr Paradies werden. Mit den Enkeln spielen. Immer Besuch haben. Viel lesen. Herrlich kochen, Wein verkosten. Den Garten pflegen. Ab und zu in den Urlaub. Das hatte sie sich mal vorgestellt. Mit 63. Dann kam die Rente. Und es war schön die ersten zwei Jahre. Dann wurde der Sack krank. Ging nichts mehr. Aus der altersbedingten Vergesslichkeit wurde eine deftige Demenz. Mit allem Pipapo. Vergessen, verletzen, verlieren. Die drei großen Vs dieser Volkskrankheit. Dann kam die Isolation. Die Trauer. Einsamkeit.

Jetzt sitzt sie also und denkt mal wieder über das alles nach. Sie ist nicht hasserfüllt. Jedoch verbittert. Und über allem die Frage: Warum wir? So lang durchgehalten. Geschuftet, entbehrt, verschoben. Um dann endlich den Traum zu leben. Wenns doch nur enden würde bei ihm. Wenn der Körper nachziehen würde. Scham überkommt sie wie ein kalter Schauer. Aber es war längst nicht mehr die Scham, die sie am Anfang gespürt hatte, vor einem halben Jahr, als abzusehen war, dass keine Besserung mehr kommen würde, als sie sich zum ersten mal gewünscht hatte, dass er tot sei.

Manchmal schmiedete sie schon Pläne für die Zeit nach ihm. Ausziehen, weg vom nasskalten Hamburg. Irgendwo in den Süden. Italien oder Spanien. Nachts nochmal auf den Straßen sitzen. Frei sein und froh. Kein Gedanke an den näherkommenden Tod, dessen Bruder hier neben ihr am Tisch sitzt und Leberwurststulle isst.

Einem plötzlichem Empuls folgend spricht sie zu ihm: „Wir bekommen Besuch morgen. Maria und Carsten kommen.“ Es ist eine Lüge. Aber sie weiß, dass es ihn wütend macht, wenn Besuch kommt. Das letzte bisschen von seinem Selbst kann so unbekannte Situationen nicht ausstehen. So erklärt sie sich das zumindest. Seit einem Jahr hatten sie kaum jemanden empfangen. Wolfgang brauchte über drei Monate um sich an die Pflegekräfte zu gewöhnen. „Och nö“ sagte er nun laut. Immer wieder. Das hatte er sich behalten. Diese Phrase. Das sagte er ständig. „Och nö, heute ist schönes Wetter“. Sie hasste das fürchterlich. „Doch Wolfgang. Ich habe doch morgen Geburtstag und ich habe die beiden eingeladen.“ Sie wusste immernoch nicht recht, weshalb sie so absonderlich log. Ihr Geburtstag war noch ein paar Wochen hin. Es war wie ein Drang in ihr, eine Eskalation herbeizuführen. Sie brauchte jetzt einen Wendepunkt. Irgendwas neues. Diese tödliche Routine war genug. Sie musste jetzt provozieren. Eher würde sie sterben, als so weiterzuleben. Das dachte sie und war von sich selbst überrascht. Aber das hatte so lange in ihr gewohnt. Sie wusste es. Das war immer dagewesen. Jetzt hatte sie es im Kopf ausformuliert. Es war klar jetzt. Es ging so nicht weiter. Es ging nicht. Es war zu hoffnungslos.

„Und sie bringen auch die Enkel mit. Freust du dich schon?“ Sie empfand gefallen jetzt. Ihn zu quälen. Wie er sie quälte. „Und ein paar Freunde kommen auch dazu. Ingrid, weist du. Vom Tennis. Und Magdalena vom Yoga.“ Das Blut rauscht ihr in den Ohren. Wolfgang hatte den Rest seines Brotes fallen gelassen. Sein Kopf war rot anglaufen. Er bebte. Verrückt, dachte sie. Ob er überhaupt weiß, weshalb er so sauer ist. In diesem Moment erhob er sich ruckartig und ruckelte um den Tisch. Mit einem mal war er so dicht bei ihr, dass sie seinen fauligen Atem riechen konnte. Seine Finger griffen ihr an die Kehle. „Wolfgang“ krächzte sie nun. Plötzlich war die Todesangst da. Sie wollte doch noch nicht sterben. „Wolf…“ presste sie hervor und schlug um sich. Aber Wolfgang lies nicht locker. Seine immernoch starken Pranken hielten sie eisern fest und er presste zu. Sie wirbelte mit den Armen herum und trat mit all ihren Kräften gegen seine Schienenbeine. Er jaulte auf. Auf einmal hatte sie das Käsemesser vom Tisch in der Hand. Sie stach zu. Und wieder. Und nocheinmal. Und weiter und sein Griff lockerte sich langsam. Blut floss ihm in Strömen aus der Brust. Er torkelte zurück. Wie in Trance setzte sie nach. Bald war alles voller Blut. Und dann fiel die Angst von ihr ab wie ein Schleier und sie konnte wieder klar denken. „Wolfgang. Oh Gott. Was habe ich getan“. Sie stolpert durch den Flur zum Telefonapparat im Wohnzimmer. Mit klappernden Fingern wählt sie den Notruf.